这不是小说情节,而是真实发生在冷战时期的一段秘闻。主角是谁?英国和法国。

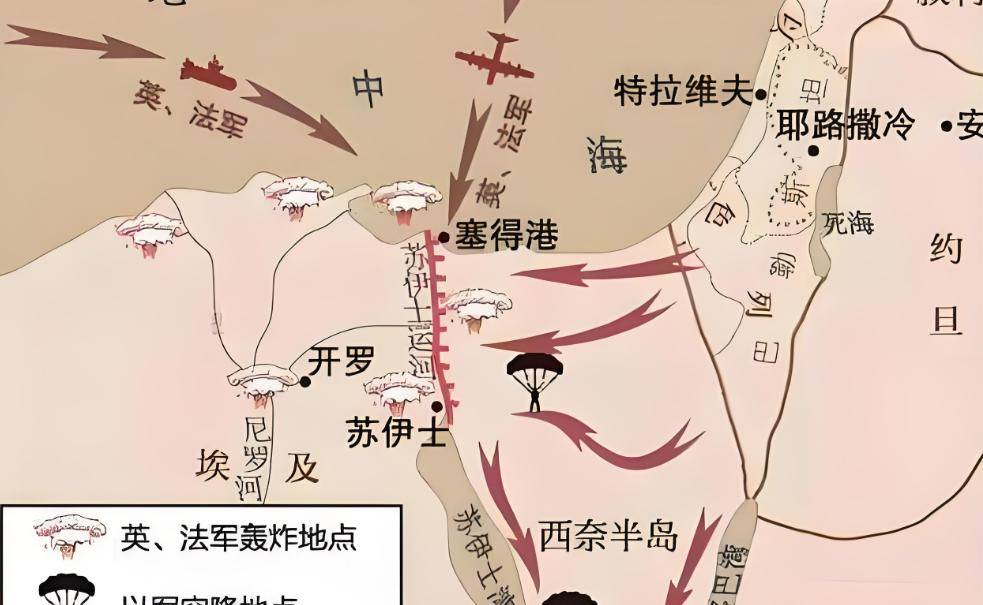

时间回到1956年,那一年爆发了苏伊士运河危机。埃及宣布把运河收归国有,英国和法国这两个老牌殖民国家急眼了——运河是通往东方的重要水道,更是两国经济和战略的生命线。于是他们联合以色列,对埃及发动军事行动。

结果呢?行动失败了。美苏两个超级大国同时施压,苏联甚至威胁要动用核武器,美国也不支持。英法两国瞬间陷入外交孤立,军事行动草草收场。

这场危机彻底暴露了一个残酷现实:曾经的“日不落帝国”和“欧陆第一强国”已经衰落,单打独斗根本无法在美苏争霸的世界上站稳脚跟。

就在这种极度沮丧和危机感中,一个石破天惊的提案被摆上台面:

1956年9月,法国总理居伊·摩勒访问伦敦,向英国首相安东尼·艾登正式提出“英法合并”的方案!这不是搞什么军事同盟或经济合作,而是直接合并成一个国家。

根据后来解密的档案,法方的设想非常具体:

合并后的新国家名字就叫“盎格鲁-法兰西联盟”;英国女王伊丽莎白二世自然成为新国家的元首;两国公民享有共同国籍;议会合并,共同治理。

这个提案现在听起来简直天方夜谭,但在当时的情境下,法国人是极其认真的。他们的逻辑很现实:单独一个国家根本没法跟美苏扳手腕,但如果英法这两个有核国家、两个安理会常任理事国合二为一,就能立即诞生一个领土遍及全球、军事力量强大、文化影响力巨大的超级大国,足以与美国和苏联平起平坐。

那么,英国是怎么回应的呢?

首相艾登听到后,据说惊讶得说不出话来。经过慎重考虑,英国最终还是婉拒了这个提议。核心原因很简单:英国始终放不下与美国的“特殊关系”,也舍不得英联邦体系。

在伦敦看来,紧跟美国比与欧洲大陆合并更符合英国的利益——这个战略选择,其实也为后来英国多次拒绝欧洲一体化深度合作、甚至最终“脱欧”埋下了伏笔。

虽然合并提案被拒绝了,但两国合作并未停止。作为“备选方案”,他们转而推动了一系列军事合作,其中最重要的成果就是世界上第一种超音速客机——协和飞机。你看,Concorde这个名字本身,就是英文“和谐”和法语“协和”的结合,堪称那段未竟合并梦最美丽的遗产。

回头想想,如果当时英国点头了,今天的世界地图上可能会多一个横跨欧洲、非洲、大洋洲和美洲的超级大国,欧盟可能不会出现,冷战格局也可能完全不同。但历史没有如果。

这段几乎被遗忘的往事,深刻地揭示了大国在时代转折点上的焦虑与挣扎。它告诉我们,国际政治中没有永恒的朋友或敌人,也没有绝对的不可能。今天看来最荒谬的设想,在特定的历史压力下,都可能被严肃地摆在谈判桌上。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏